西洋の風景画を見ていて時々感じることに、すごい絵というのは当然ながら静止しているにも関わらず、まるで動きがあるように見えてくることがあります。

人間の目は心や経験と直接に繋がっているため、一つの止まったものを眺めたときに、必ずしもそれを「静止」と捉えるとは限らないということだと思います。

画家はおそらくそのことを分かっていて、筆づかい、色づかい、筆致をもって、縦横無尽に動きをともなってこの世界を描き、静止した絵のなかに、まるで心を動かす呪術のように「うごき」を宿して見せているのだと思います。

一方、これもよく感じることですが、ドローン、小型カメラを使い機動力満載に撮った映像が、それ自体が目まぐるしく動くのにも関わらず、全くもってなにか停止したものとして映ることがあります。

これはまるで、ビルボードの広告が満載の渋谷の街を歩きながら、実は意識は下を向いたまま何も心に触れてこないのと似ています。

この絵画や映像、街の問題は、「うごき」とは何かという問題を根本的に孕んでいて、どんなものでも結構当てはまりそうです。映画、ダンス、スポーツの試合。

最近見なくなったカタツムリを10分間じっと眺めていれば、見る側も見られる側もほとんど動きはしないのに、心だけはまったくもって大きく躍動することに気付くはずです。

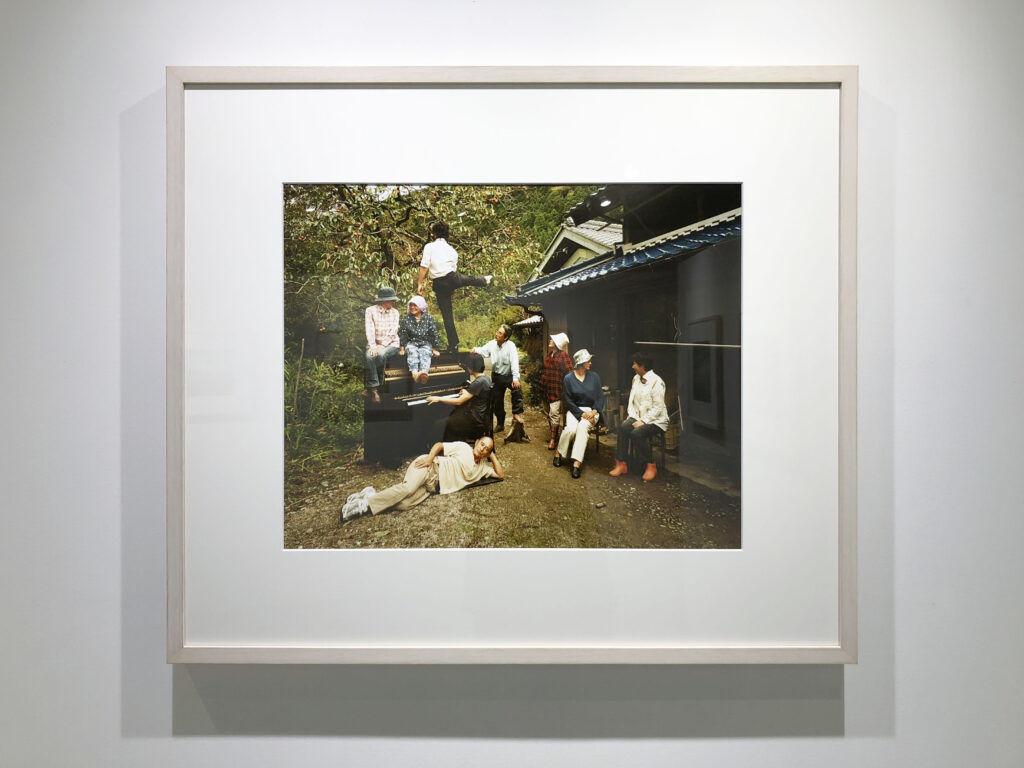

僕は自分が撮る写真については、マイナス170°に瞬間冷却したようなある種のフリーズ(完全静止)感覚を伴うイメージが好みなのですが、ただ観る側には、なにか高揚するものを一瞬感じとってもらいたいと思っています。心がうごいて欲しいということです。

「うごき」というのは心の作用が中心にある問題ですから、モーションとしての動きを見せるだけでは、人の心は容易に動かないことも多いのです。

心のうごきはそのまま「生命」の言い換えにもなりますし、そう易々と人間ごときの意図で自由自在になるわけではないということです。

写真や映像をやる人間としては、このことを本能的に気付かないといけないですし、優れた画家がそうであるように、映像を物理的に動かすだけでは心は容易には動かないことをよくよく理解すべきかなと思っています。

僕は静止した絵に動きが見えて、あまり動かない映像に高揚感を抱く瞬間がけっこう好きです。